“Le cinéma comme la peinture montre l’invisible” François Truffaut

Odabella face à son passé et au sujet de son désir de vengeance (photo: Marco Brescia/Rudy Amisano pour le Teatro della Scala)

L’annonce d’un Attila mis en scène par Davide Livermore avait de quoi capter d’emblée l’intérêt avant même que l’on ait pu goûter la sève des premières images de sa vision de l’œuvre verdienne. Il y a peu de metteurs en scène capables de transposer un opéra, de manière convaincante, dans un imaginaire qui lui est par essence étranger et Davide Livermore a incontestablement cette faculté. A cet égard, on se souvient de sa Carmen à Gênes, par laquelle, avec une grande pertinence, il a fait de la cigarière de Séville une icône de la révolution castriste. De même, on se souvient de sa Bohème aux Thermes de Caracalla, vue à travers le prisme des tableaux des impressionnistes, en forme d’hommage à la frénésie créative d’une fin de siècle, marquée par la révolution industrielle et la libération des arts faisant voler en éclat les cadres d’un académisme dépassé.

Pour cet Attila de la Scala, Davide Livermore s’abreuve ici encore à la source de sa culture picturale et cinématographique pour éclairer l’œuvre de Verdi dans une succession de saisissants fresques expressionnistes, livrant ainsi une vision crépusculaire d’une terre à l’architecture rongée par la guerre. De l’ambiance berlinoise de la République de Weimar à une Rome occupée par l’ennemi évoquant les années quarante, le metteur en scène nous donne à voir des tableaux vivants aux chanteurs et figurants immobiles, comme une photographie d’un temps suspendu, avant que le souffle de l’action ne les enveloppe et que tout s’anime sous nos yeux. Ainsi, dans la superbe scène de rêve d’Attila, une des fresques de Raphaël de la Chambre d’Héliodore, apparaissant en arrière-plan, prend vie au moment où le songe du guerrier devient réalité. On note la grande maîtrise de Davide Livermore de l’utilisation de la vidéo qui apparait ici comme révélatrice de l’histoire des personnages et non comme support redondant du drame. A cet égard les images renvoyant à l’enfance d’Odabella et à l’assassinat de sa famille par Attila sont d’un réalisme saisissant et disent tout de ce qu’elle porte en elle et qui abreuve sa soif vengeresse. La transposition de l’histoire dans un contexte de guerre, qui a de fortes résonances en nous, magnifiée par une atmosphère crépusculaire aux effets expressionnistes, fascine autant qu’elle impressionne.

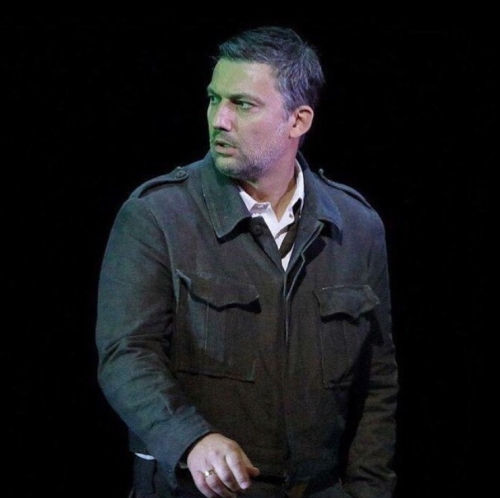

Attila dans des habits cinématographiques (photo: Marco Brescia/Rudy Amisano pour le Teatro della Scala)

L’expression dans les gestes, dans la tension des corps, avant même que le chant ne s’exprime est une des forces de la direction d’acteurs de Davide Livermore. Et cette vision picturale, où chaque inflexion et expression est étudiée, nous est offert dans un écrin d’inspiration cinématographique somptueux. La scène d’ouverture en est à cet égard la quintessence. Dans vision presque apocalyptique d’une ville en proie aux flammes, apparaît un pont ferroviaire, soutenu par d’imposants pylônes, sur lequel se tiennent deux femmes face à des soldats, tous suspendus dans leurs expressions, entre effroi et colère. Ce pont entre ciel incandescent et terre dévastée, est une référence presque littérale au lieu de la mort de Pina, tombé sous les yeux de son fils, à Rome, dans le film de Roberto Rosselini, « Roma ville ouverte. Dans l’art de Davide Livermore, le cinéma a une empreinte forte, comme l’illustre également la scène du banquet qui renvoie clairement aux soirées orgiaques du film de Liliana Cavani « Le Portier de la Nuit » .

Attlia dans d’autres habits cinématographiques évoquant Les Portiers de la Nuit (photo: Marco Brescia/Rudy Amisano pour le Teatro della Scala)

Sous la direction de Livermore, les chanteurs deviennent tous comédiens. Le metteur en scène les accompagne, les guide, et draine l’énergie nécessaire à une direction d’acteurs fluide. Ce travail scénique avec les artistes est à l’évidence facilité par la connaissance parfaite que Davide Livermore a de la voix en qualité d’enseignant du chant et de la musique à Turin et à Valence. C’est donc d’instinct, que le metteur en scène met les personnages et leurs interprètes au cœur de sa réflexion scénique, et recentre le propos sur l’essence même de leur être. Dans cette mise en lumière des protagonistes, la distribution réunie brille par sa cohérence et sa présence combinant l’art du chant à une interprétation habitée, faite chair et de sang. Ildar Abdrazakov, se révèle ici pleinement dans l’art de la mezza voce et des nuances qui feront taire ses détracteurs qui lui reprochent parfois un manque de nuance et de subtilité. Son Attila à la voix solide, à l’émission douce et dosée, et au timbre riche de couleurs, est d’une grande noblesse en dépit de ses actions brutales. Par une posture digne, des gestes mesurés, le chanteur personnifie un Attila conscient du poids et des conséquences de ses actions et donne à la scène du rêve une dimension introspective de recherche de soi. Abdrazakov nous livre ici une interprétation intense en émotions, riche en intériorisation, qui laisse une empreinte forte. Dans une prise de rôle, Saioa Hernández, fière et digne Odabella, est sublime de présence et d’émotions, révélant un registre aigu d’une grande aisance, et un timbre lumineux. Si la voix ne possède pas tout à fait l’agilité requise pour le rôle, un phrasé irréprochable, une belle ligne de chant, confèrent à cette interprétation une facture de haut niveau. Sur le plan dramatique, elle confère au personnage une douleur lumineuse qui sied à merveille à ce passé qu’Odabella porte chevillé au corps.

Odabella face à son destin, Saioa Hernández et Ildar Abdrazakov (photo: Marco Brescia/Rudy Amisano pour le Teatro della Scala)

Après des débuts un tantinet hésitants, Fabio Sartori s’est révélé au fil de la soirée un Foresto convaincant. La voix large bien projetée et à l’aigu lumineux déploie progressivement son potentiel atteignant un point culminant dans l’air du troisième acte « Oh, dolore, vivo! » magnifiquement interprété. Un air écrit par Verdi pour le ténor Scaligero Napoleone Moriani, qui joua le premier rôle de Foresto à La Scala le soir de Santo Stefano en 1846 et que Riccardo Chailly, en cette soirée d’ouverture, a choisi de réintroduire ici. Un choix judicieux qui se mue en une belle découverte pour le public pleinement conquis. George Petean, quant à lui, incarne un Ezio charismatique, doté d’une voix puissante et d’un timbre doux et chaud, qui tient magistralement tête à Attila dans un duo flamboyant de la fin du prologue dans une scène d’ailleurs au visuel impressionnant. En second rôles de luxe, Francesco Pittari et Gianluca Buratto, dans les rôles d’Uldino et de Leone, complètent la distribution, se distinguant, tous deux, par une belle présence vocale. Le Choeur de la Scala, sous la direction de Bruno Casoni, est admirable d’homogénéité et donne à ses interventions une force émotionnelle indéniable.

Enzo et Attila face à face, une explication au sommet, George Petean et Ildar Abdrazakov (photo: Marco Brescia/Rudy Amisano pour le Teatro della Scala)

De la fosse Riccardo Chailly veille scrupuleusement à contrôler la puissance orchestrale afin de toujours privilégier le plateau et donner les espaces de respiration nécessaires aux chanteurs. Sa direction d’une précision presque chirurgicale, met en lumière chaque détail de la partition. Sa baguette sait également être splendidement introspective dans les moments de repli intérieur, donnant notamment à la scène du rêve une enveloppe quasi élégiaque. Toutefois, la retenue affichée ne sied pas toujours à ce souffle, à cette emphase verdienne, et l’on peut regretter une flamme, une vaillance qui avait habité la direction du même Riccardo Chailly de cette Giovanna d’Arco d’anthologie en 2015. À noter le clin d’œil à Rossini, par l’ajout de cinq mesures introduisant le trio du troisième acte et que le Maître de Pesaro avait composées avant de les envoyer à Giuseppina Strepponi avec les mots “Sans la permission de Verdi”…

Cette production aux effets saisissants laisse une empreinte sur la mémoire. Il est rare de pouvoir dire qu’une vision peut transcender la perception que l’on peut avoir d’une œuvre. Et c’est précisément le cas ici, car l’art de peindre cultivé par le metteur en scène agit ici comme un révélateur au sens photographique du terme. En parant l’œuvre verdienne d’autres habits, il dévoile à notre regard l’essence d’Attila mais aussi le cœur battant de ses protagonistes. Une réussite, incontestablement.

Brigitte Maroillat